欧姆龙与中国工控网的合作由来已久,十多年来,这两家企业在共同历经了中国市场环境巨大变革、自动化行业迅速发展的同时,也见证了彼此的成长。8月29日上午,gongkong® CEO潘英章先生来到位于上海的欧姆龙自动化(中国)有限公司总部,与欧姆龙自动化(中国)有限公司总裁大场合志先生面对面,就中国自动化市场的现状、未来发展等问题交换了意见,并就欧姆龙中国的市场部署、战略规划等问题深入沟通。

gongkong® CEO潘英章先生[左]

欧姆龙自动化(中国)有限公司总裁大场合志

作为进入中国市场较早的国际品牌之一,欧姆龙的产品自上世纪七十年代初期就进入中国,九十年代伴随中国制造业的快速起步,欧姆龙也开启了中国本土化历程,如今已在中国构筑了集研发、设计、生产、销售和服务于一体的全方位经营管理体制,可以说见证并参与了中国制造业全程的崛起。据悉,截至2018年3月,欧姆龙集团的销售额达8600亿日元,员工超36000人。

欧姆龙创新的转型升级:

i-Automation!

正如欧姆龙创立于日本,深耕于中国的战略轨迹,大场合志的职业生涯也跨越了欧姆龙日本总部和备受瞩目的中国市场,可以说,大场合志和欧姆龙一起共同见证了中国工业自动化市场的成长。回顾这几十年的历史,这位自嘲为“老头子”的自动化商场干将感慨颇多。

“我刚进入欧姆龙工作的时候,行业内几乎所有的企业都还是以产品为主。”大场合志说,“开拓渠道售卖产品,这是当时占据市场主要方式。”

2011年,大场合志来到中国,开始执掌欧姆龙自动化中国的“帅印”。在他看来,这个时期的中国自动化市场和此之前的日本市场十分相似。“客户只在乎产品的价格和货期。”大场合志说,“后来,一些企业才逐渐开始注重生产线的质量。”

2008年金融危机之后,迅速发展的中国制造业结束了扩张状态,开始在质量方面提出新的要求。这就意味着,单纯提供产品已经不能满足中国市场发展需求,这时候,中国制造业从上到下都开始着手转型升级。

“欧姆龙自身的转型稍微晚了一步。在此之前,欧姆龙在日本本土市场发展很好,进入中国市场以来更是取得了良好的口碑和市场。或许也是这个原因,导致欧姆龙没有及时进行行业战略的调整。”大场合志说。

直到2014年,欧姆龙才开始从解决方案的角度出发,来帮助中国的客户,这也是欧姆龙转型升级的尝试。到了2015年,欧姆龙正式推行行业战略:从提供产品到提供解决方案,i-Automation!应运而生。

i-Automation!

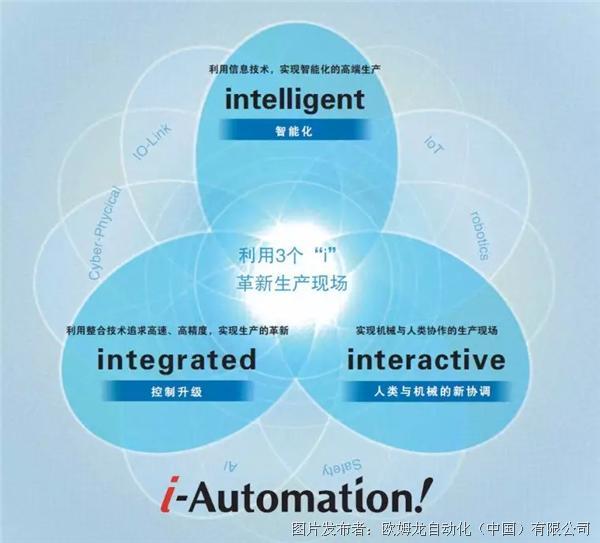

i-Automation!分为三个方面,分别为integrated(控制升级)、intelligent(智能化)和interactive(人类与机械新协调)。

大场合志介绍说,integrated是指生产设备的高速高精度,主要通过控制技术来实现;intelligent是指生产管理的可视化,主要是通过信息化来实现;interactive则是说在生产现场,机器与人和谐的生产关系。目前,欧姆龙已经在自己的工厂内实现了前两个“i”。

此外,i-Automation!也已被欧姆龙的客户所接受。“比如在电子卷绕这个生产场景当中,对速度和精度的要求很高。在这一生产过程中,欧姆龙所提供的伺服和控制器能够通过高度的配合实现张力技术的提升。这主要体现integrated,即第一个‘i’。”大场合志举例说,“第二个‘i’,即intelligent通过不间断采集设备作业过程中产生的数据,实现生产管理的信息化。将采集到的信息进行可视化处理的intelligent还可检测设备作业状态:通过在设备某一环节安装传感器,提前获知损耗信息,避免设备作业事故。这也是i-Automation!未来要推进的方向,即生产线预兆保全。”

在大场合志看来,目前还没有企业能够将i-Automation!中的三部分完全实现。“但这是欧姆龙想要实现的目标。”大场合志说。

潘英章表示,在中国,被提及较多的是IT和OT的融合,时髦点再加上与CT的融合,这种纯粹的技术路线在实施过程中,难免会落入“机器替人”式的武断。而i-Automation!的interactive则彰显了人的价值,关注了人与机器的和谐关系,对于技术派可以说是一个很好的补充,极具参考意义。

欧姆龙的务实定位:

专注十一米下的解决方案

当IT与OT融合成为大势所趋的时候,欧姆龙并没有着急去做相关部署。在欧姆龙转型升级中担当重任的i-Automation!,其中欧姆龙独创的interactive,那就是对工业生产现场的重视。

“概念固然重要,但是永远无法取代实践。”谈到智能制造、工业4.0等话题时,大场合志说,“在概念面前,我们一定要先考虑:为了解决什么问题?”他认为,仅仅停留在概念层面没有任何意义。